WordPress でブログを始めてはみたものの、なかなか思いどおりにいかずお悩みのことと思います。

- 読者の増やし方がわからない

- アクセス数が伸びない

- 検索上位に入れない

検索上位に入れるようになるまで待てばよいのか、X や Instagram を始めたほうがよいのか…。「何がわからないかもわからない」「具体的に何をすればよいのかわからない」でつまずいてしまいますよね。

そこで、「月 1 万 PV を達成するための具体的な手順」を紹介します。ブログ運営方法は何パターンもあるので絶対的な正解ではありませんが、ご参考になれば幸いです。

Headline

第 1 章:月 1 万 PV 達成に必要な要素

「月 1 万 PV」と聞くと達成までにかなり時間がかかるように感じるかもしれません。

でも、分解してみるとそう難しくはないと思います。月 1 万 PV ということは、1 日あたり約 333 PV。100 記事用意すれば、1 記事あたり 3 PV / 日で達成できる計算です。

もちろん、すべての記事が等しく読まれるわけではないですが、記事数と比例してアクセス数は増える、という基本は覚えておきましょう。

初心者が効率を追求するのは間違い

「少ない記事数でも大量のアクセス数を得る」「少ない記事数でも月に何十万円と稼ぐ」といったブログノウハウや成功事例を見てきたかと思います。

一定の条件を満たせばそれも可能かもしれませんが、初心者にはまず不可能と考えてください。そうした成功事例は、それなりの経験を積み重ねた末に達成したもので、だれでも簡単にできるものではないのです。

一定の条件には「質の高いコンテンツ」も含まれていて、クオリティの高い記事を書くためには、やはりそれなりの経験が求められます。

効率よく最短距離を進もうと考えると失敗しますし、甘い夢にまどわされると、理想と現実のギャップが大きすぎて途中でやめたくなるでしょう。

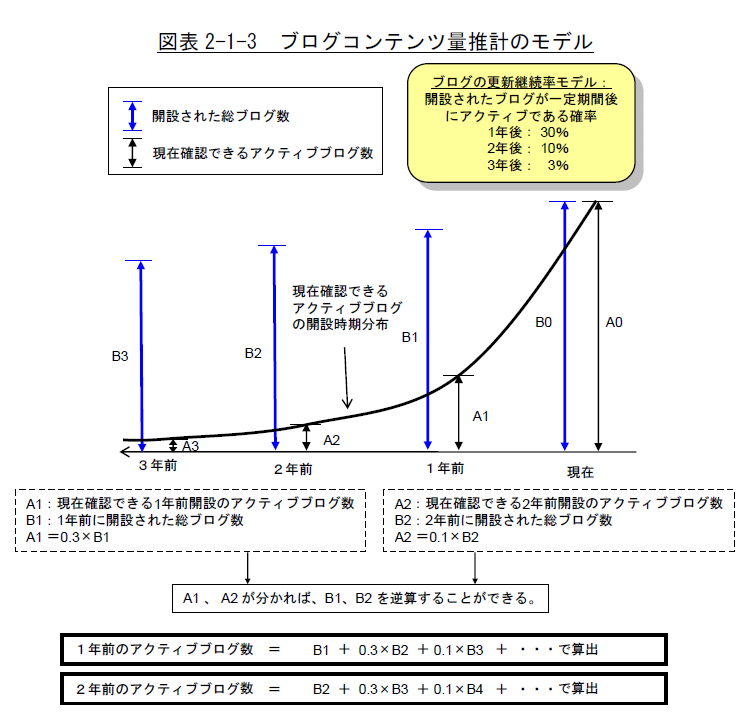

事実、ブログを始めて 1 年後も継続している人はそう多くありません。総務省が発表したデータをご覧ください。

残念ながら 2009 年とかなり古いデータで、現在とは違って無料ブログサービスで日記を書く人が大半だった時代のものです。

でも、アクセスを集める難易度は今のほうがずっと高いですからね。

その当時で 30 %ほどしか継続していなかったことを考えると、有料の WordPress 利用者が増え、アクセスを集めるのも難しくなった今はもっと継続率が下がっていると見てよいでしょう。

長く続けることが大切

今まで個人ブログのサポートを行ってきましたが、実のところ 1 年後も精力的にブログを書いている人は 20 % 以下です。全員、結果が出なくてやめたわけではなく、一定の収益が得られるようになってもやめる人がたくさんいます。

そのほとんどが、続けることの難しさを実感したため。ブログ以外の道を見つけた、というポジティブな理由もありますが、レアケースです。

短期間でブログで生活できるほど稼げるようになりたい、と考えるのではなく、何年もかけてブログを育てるつもりでチャレンジしてほしいなと思います。

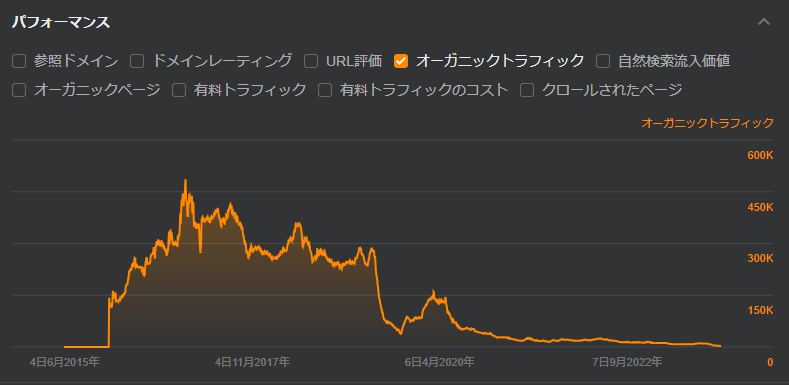

一度稼げるようになればそれで安泰ということもないですからね。たとえば以下のグラフは、ある有名ブログのデータです。全盛期は月に 50 万以上の検索流入があったと推測されますが、今では 3,000 ちょっとまで落ちていて見る影もありません。

これはどのようなブログでも起こり得る話で、直近だと 2023 年 10 月の Google コアアップデートで数多くの個人ブログが落ち込んでいます。

同じような状況は今後も続くと思われますが、めげずに続けることが何よりも肝心です。

インプットとアウトプットを繰り返していく

ここまでの話を整理しておきましょう。

- ブログ初心者が短期間かつ少ない記事数で成功するのは無理がある

- 壁にあたってもめげずに長く続けていくのが肝心

以上をふまえ、長期的な目でブログを育てていくには「インプットとアウトプットの繰り返し」が必要です。

つまり、「ひたすら勉強し、ひたすら書く」ということですね。効率化を求めるのはそのあとの話。

だれもがいきなりホームランを打てるわけではありません。地道に練習を繰り返し、まずはボールにバットを当てることだけ考えましょう。そして、少しずつヒットを打てるようにしていくのです。

月 1 万 PV 達成までにかかる時間は人によって違います。1 日に使える時間が違いますし、基礎力(=文章を書く力や気力)も違いますから。人と比べるところではないですよ。

「何のためにブログを作ったのか」「ブログを書き続けてどうなりたいのか」という最終目標を忘れず、その目標を達成するために小さな目標を 1 つずつクリアしていきましょう。

関連記事

第 2 章:必要最低限の WordPress 設定

「ブログのアクセス数が増えないのは、WordPress の設定が間違っているからでは」と不安になることもあると思います。

残念ながらその推測は間違っています。どのような設定をしたところで、コンテンツが低品質であれば何の意味もないですから。言い方を変えると、「質の高いコンテンツがあれば、初期設定のままでもアクセス数は増える」ということです。

でも、途中で設定変更すると悪影響を及ぼすものが 1 つだけあります。それが「パーマリンク設定」。これだけは最初にきちんと設定しておきましょう。

パーマリンクとは

パーマリンクは、各ページの URL のことです。

example.com

https://example.com

https://example.com/post-name/

「パーマ」は「パーマネント」の略で、日本語にすると「半永久的」という意味。

パーマリンク=半永久的なリンク、ですね。

一度設定した URL はそのままずっと使い続ける、というのが Web の基本です。よほどの理由がないかぎりドメインや URL は変更すべきではなく、もし変更するとアクセス数が半減する可能性があることを覚えておきましょう。

ドメインが変わると、必然的に各ページの URL も変わります。

https://example.com/post-name/

↓

https://example2.com/post-name/

WordPress のパーマリンク推奨設定

WordPress のパーマリンク設定画面には、よく使われるサンプルが 5 パターン用意されていて、このほか任意のタグを使ってかなり自由な設定ができます。

Google が公開している「SEO スターターガイド」や、URL が使われるシーンを考えてポイントをまとめてみましょう。

- できるだけシンプルな構造にする

- URL に単語を含める

- あとからカテゴリーや公開日を変更する可能性を考慮する

- SNS などでシェアされたときのことを考える

以上をふまえたベストな設定は、「投稿名」です。

https://example.com/post-name/

ほかの形を推奨しない理由は以下のとおり。

| 「基本」にする | URL に単語が含まれない |

|---|---|

| 「年月日」を含める | 公開日を変更すると URL が変わってしまう |

| 「カテゴリー」を含める | カテゴリーを変更すると URL が変わってしまう |

個人ブログで公開日を変更するケースはあまりないのですが、カテゴリーは頻繁に整理しますからね。

そのたびに URL が変わると、ブックマークしていた読者は記事を開けなくなり、そのページの検索評価もリセットされてしまいます(=検索順位がガタ落ちする)。

パーマリンク設定を「投稿名」にしておけば、さまざまなケースに対応できます。

やむをえず URL を変更するときは「301 リダイレクト」を使います。自動的に新しい URL に転送され、検索評価も引き継げますが、検索順位を維持できるとはかぎりません。

パーマリンクは半角英数字とハイフンを使う

大元のパーマリンク設定のほか、ふだんの運営では次の 2 つを覚えておきましょう。

- 半角英数字を使う(日本語は NG)

- 単語をつなぐときはハイフンを使う(アンダースコアは NG)

以下の形は NG です。

https://example.com/ブログの書き方/

https://example.com/blog_writing/

日本語を NG としているのは、SNS でシェアするときに文字化けのような形になってしまうからです。

https://example.com/ブログの書き方/

↓

https://example.com/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E6%96%B9/

検索エンジンは問題なく認識してくれますが、日本語を含んだ URL を正常に認識しないサービスもあります。様々なケースを考えると、半角英数字を使うのが無難なのです。

アンダースコアではなくハイフンを使うのは、Google のガイドラインで推奨されているため。

Google の URL 構造ガイドライン | Google 検索セントラル

検索順位に大きく影響することはないものの、Web のお約束として覚えておくとよいですね。

すでに日本語やアンダースコアが入っているパーマリンクで記事を公開しているなら、無理に変更する必要はありません。

どうしても気になるなら、パーマリンク変更時は 301 リダイレクトを忘れずに設定してください。プラグイン「Redirection」でリダイレクトを設定・管理できます。

テーマやプラグインは検索順位に大きく影響しない

パーマリンク以外の設定はあとから変更してもとくに問題ありません。テーマやプラグインも自分の好きなものを使って大丈夫です。

テーマやプラグインのなかには、検索順位に多少の影響を及ぼすものもあります。とくにテーマ変更はデザインや HTML 構造が大きく変わるため、一時的な順位変動につながるでしょう。

ただ、「順位が上がる」とはかぎらず、「順位が下がる」ケースもあります。これは無料テーマでも有料テーマでも同じです。

どちらにしてもブログ運営初期なら微々たる影響しかなく、仮に 100 点満点で検索上位に入れるとしたとき、テーマが与える影響は 1 点にも満たないと考えてください。

配点が最も多いのは「コンテンツの質」で、80 点ぐらいの配点があります。もしコンテンツが 0 点だったら、テーマを変更しても 0.5 点ぐらいになるだけですね。

どのような施策も「質の高いコンテンツがあるのが大前提」ということは忘れないようにしましょう。

関連記事

第 3 章:どこからブログに訪問するかをイメージする

無料ブログサービスと WordPress の違いはたくさんありますが、「サービス内部での回遊」が最も違うところでしょう。

たとえばアメブロでは、フォロー(読者登録)・ハッシュタグ・ランキングなどで他のブログとつながりをもてます。読者が別のブログを見つけやすく、ブロガー同士の交流もしやすい仕組みがあるのです。

WordPress にそうした機能はなく、すべて「外部」からアクセスを集める形になります。

無料ブログサービスがショッピングモールのテナントで、WordPress は一軒の店、というイメージに近いですね。共通する集客方法もありますが、基本的にはまったくの別ものとして考えましょう。

とくに無料ブログサービスから WordPress に移行する場合は、考え方を変えないとアクセス数ゼロということにもなりかねません。

WordPress はどこからアクセスを集めるのか

WordPress へアクセスを集める「外部」の代表的なものをあげてみましょう。

- 検索サイト

- SNS

- ランキングサイト

- Google Discover

- ニュースアプリ

- 他サイトからのリンク

- 広告出稿

このうち、安定したアクセスが見込めるのは「検索サイト」です。

SNS での宣伝もアクセスアップに貢献してくれますが、アカウントを育てるのに時間がかかる上に安定しません。高品質な記事がなければ宣伝しても意味がないので、最初のうちは記事を書くことに時間をあてるべきです。

検索ユーザーの行動パターン

検索サイトからのアクセス数を伸ばすために、まずは「検索サイトからブログにアクセスする」という読者の行動パターンを思い浮かべてみてください。

検索するのには、何かしらのきっかけがあります。あなたはどのようなときに Google で検索するかを思い出してみましょう。以下のようにいろいろなケースがあると思います。

- WordPress の始め方を知りたい

- Excel の VLOOKUP 関数の使い方を見ながら表計算したい

- WordPress 公式サイトに行きたい

- 近くのラーメン店に行ってラーメンを食べたい

- 新しいパソコンがほしい

- ワイヤレスイヤホンを比較して買いたい

ここでは、「Excel の VLOOKUP 関数について知りたい」として話を進めます。

次は実際に検索しますが、あなただったら Google の検索窓にどのような語句を入力するでしょうか。

入力する語句は、複数パターン考えられます。

- VLOOKUP

- VLOOKUP 関数

- Excel VLOOKUP

- VLOOKUP 使い方

- VLOOKUP わかりやすく

どのような語句で検索するにしても、「Excel の VLOOKUP 関数の使い方を詳しく知りたい」という目的は同じですよね。

検索結果を見て、「この記事がわかりやすそう」とあたりをつけてクリックします。

「わかりやすそう」と判断するポイントはどこにあるでしょうか。

- 一番上に出てくるからとりあえず信頼できそうだと思う

- 自分の目的を果たせそうなタイトルになっている

STEP 3 でアクセスしたページがわかりづらかったり、ページに書かれている解説どおり進めても思いどおりいかなかったときは、検索結果に戻って別のページを探します。

いずれかのページで目的が果たせたら(VLOOKUP がきちんと使えたなら)、そこで検索は終了です。

一度で関数の使い方を覚えきれないときは、ブックマークするか、再検索して同じページを見ることもあるでしょう。

新しい疑問が出てきた場合は、STEP 1 に戻ります。

この行動パターンから、どのような記事を書けばよいのか見えてきますね。

検索サイトからアクセスを集める 2 つの最低条件

前項の STEP 1 ~ STEP 5 でわかるのは、検索サイトからアクセスを集めるための条件です。

もう少し整理すると、以下の 2 点に絞られます。

この 2 つをどちらも満たしている記事が「高品質コンテンツ」です。

いくら知りたいことを書いていても、タイトルや本文にキーワードが含まれていないと見つけてもらえません。

かと言って、キーワードだけ含めた記事では検索ユーザーの満足度が低く、検索上位に入れません。繰り返し読んでもらえることもないでしょう。

検索ユーザーがキーワードを入力し、あなたの記事を見つけ、クリックしてアクセスするところを想像してください。この一連の流れをどこまで想像ができるかは、かなり重要です。

検索行動を終わらせるコンテンツ=最高品質

先ほどの 2 つの条件からさらに一歩踏み込むと、「ユーザーの検索行動を終わらせる」のが最高品質のコンテンツと言えます。

記事を読んだ方の満足度が 100 %に近く、関数を使う上でつまずきそうなポイントもしっかりカバーしていれば、再び検索することはないでしょう。

あなたのブログを読んだだけで、初心者が VLOOKUP 関数を完璧に使いこなせるようになれば文句なし、ということです。

さらに、ブログ全体で Excel に関する情報が充実していれば、検索に戻らずブログの記事をあちこち読んでくれます。ブックマークして何度も読み返してくれたり、「このサイトがわかりやすいよ」と、だれかに勧めてくれることもあるでしょう。

そうすれば、検索サイトから訪れる新規読者+何度もきてくれるリピーターの両方が増え、PV 数は右肩上がりになっていきます。

記事単体の品質も重要ですが、ブログ全体の充実度も大切ということですね。

関連記事

第 4 章:高品質な記事を書く方法

繰り返しになりますが、高品質な記事にするためのポイントは次の 2 点です。

これをふまえて、もう少し具体的に解説していきます。

引き続き「Excel の VLOOKUP 関数についての記事を書く」という前提で見ていきましょう。

初心者にありがちな NG 例(1)

まずは、初心者にありがちな NG 例を紹介します。

以下のような記事を書いていたら、まず読まれません。

タイトル:めちゃくちゃ便利!

夏も近づき、暑くなってきましたね。満員電車に乗りたくないので、30 分早く家を出ています…。

そういえばこの間、仕事で Excel でデータ整理を頼まれたんですよ。久しぶりにさわるし、並べ替えとか SUM ぐらいしか使ったことないから、時間かかりそう…と思っていたんですけど…

VLOOKUP ってめちゃくちゃ便利じゃないですか!?

難しそうだと思って使わなかったけど、慣れたら仕事が爆速になりますね。何やら XLOOKUP っていう関数もあるらしく、次回はこれ使ってみたいと思います。

みなさんもぜひ使ってみてください。VLOOKUP 最強です!!

どこが NG なのでしょうか。

高品質ではなく、低品質コンテンツの条件を満たしていますね…。

初心者にありがちな NG 例(2)

「記事タイトルにキーワードを含めるとよい」「見出しにもキーワードを含めるとよい」というノウハウの上辺だけをとらえてしまうのも NG です。

以下は、先ほどの記事のタイトルにキーワードを含め、見出しも追加してみた例です。

タイトル:Excel の VLOOKUP 関数を使ってみた!

夏も近づき、暑くなってきましたね。満員電車に乗りたくないので、30 分早く家を出ています…。

そういえばこの間、仕事で Excel でデータ整理を頼まれたんですよ。久しぶりにさわるし、並べ替えとか SUM ぐらいしか使ったことないから、時間かかりそう…と思っていたんですけど…

VLOOKUP ってめちゃくちゃ便利じゃないですか!?

見出し:VLOOKUP 関数は超おすすめ

難しそうだと思って使わなかったけど、慣れたら仕事が爆速になりますね。何やら XLOOKUP っていう関数もあるらしく、次回はこれ使ってみたいと思います。

みなさんもぜひ使ってみてください。VLOOKUP 最強です!!

タイトルにも見出しにも「VLOOKUP 関数」というキーワードは含まれていますが、これはキーワードを含めただけ。

「検索ユーザーが知りたいことを書く」という条件を満たしていないため、高品質なコンテンツとは言えません。

初心者にありがちな思い込みを取り除く

NG 例 1・2 ともに、検索ユーザーが知りたいことを書けていません。さらに言えば、以下の思い込みが記事の品質に影響しています。

第 3 章でふれたように、無料ブログサービスから WordPress に移行した人は、こうした思い込みが強いかもしれません。

どこからともなく自分のブログを発見してくれて、自分または自分のブログに興味がある人がいると勘違いしているのです。

その影響で、冒頭に「暑くなってきましたね」のような関係のない文章が入り、「みなさん」という大勢に向けたような記事になってしまいます。

検索サイトからアクセスを集めるなら、その思い込みを取り除きましょう。

- あなたのブログはだれにも知られていない

- ブログを読みにきた人は、今までの記事を読んでいない

- ブログを読みにきた人は自分の目的を果たしたいのであって、ブログを読みたいわけではない

ブログ運営が長くなるとファン(定期的に読んでくれる人)が増えていきます。でも、初期のころはだれもあなたのことを知りませんし、ブログの存在にも気づきません。

まずは、あなたが発信している情報そのものに価値があることを伝えましょう。そのためには、検索ユーザーの目的を理解しておく必要があります。

前章の「検索ユーザーの行動」がまさにそれですね。

主役(読者)を意識したタイトルにする

ブログはあなたの考えや経験を伝えるものですが、主役はあくまで読者(検索ユーザー)です。自分語りに走らないよう注意してください。

NG 例(2)のタイトルをもう一度見てみましょう。

Excel の VLOOKUP 関数を使ってみた!

これだと、あなたのことを知らない検索ユーザーにとっては「だから何?」としかなりませんよね。

検索ユーザーは VLOOKUP 関数の使い方を知りたくて検索しています。あなたが VLOOKUP 関数を使ってどう思ったかを知りたいわけではありません。

「VLOOKUP 関数の使い方はこのページを見ればわかりますよ」と検索ユーザーに伝えるタイトルにしましょう。

Excel の VLOOKUP 関数の使い方を初心者向けに徹底解説!

自分が VLOOKUP 関数の使い方を検索するとしたらどんなタイトルにひかれるか、という視点で考えるとよいですね。

検索ユーザーが、だれかの商品レビューを読みたい、という目的で検索している場合は「xxx を使ってみた感想」というようなタイトルでも OK です。主役である読者の目的に応じたタイトルにしましょう。

検索ユーザーの目的を達成する内容にする

検索ユーザーは「VLOOKUP 関数の使い方を知りたい」ので、記事はそれに合わせた内容にしなければなりません。

- VLOOKUP 関数とは何か

- VLOOKUP 関数を使うべき場面

- VLOOKUP 関数の具体的な使い方

- VLOOKUP 関数と他の関数を組み合わせた応用例

このように、「VLOOKUP 関数の何について知りたいのか」を推測して、それに答える記事に仕上げます。

検索ユーザーの満足度を 100 %にするなら、画像や動画を使ってわかりやすく解説したほうがよいでしょう。あなたが検索する立場だったら、そうした記事を求めますよね。

見出しは何個使うべきかとか、文字数はどれくらいがよいのかとか、そんな上辺だけのノウハウを気にすることはありません。

記事の内容をわかりやすく整理した結果が見出しの数ですし、満足度 100 %の内容にした結果が文字数となってあらわれます。

「VLOOKUP 関数について 1 冊の本を書く」または「VLOOKUP 関数についてスライドを使いながら 1 時間の講義をする」というイメージで記事を書いてみてください。

「新人に Excel の使い方を教える」「友人に VLOOKUP の使い方を教える」というイメージでもよいと思います。とにかく、相手に伝えるところを具体的に想像しながら記事を書くのが一番です。

記事のイメージがわかないならインプット不足

相手に何かを伝えるイメージがわかないなら、おそらくインプットが足りません。

ブログ記事の書き方に関するノウハウが不足しているのではなく、VLOOKUP 関数についての知識が少なすぎる、ということです。

あなたが興味・関心のあることで、「何も見ずにイチから徹底的に教えられること」は何でしょうか。これからブログを育てていくなら、まずは自分が伝えられること・教えられることを整理してみましょう。

- 仕事で Excel を使いこなしている

- ガンプラを作るのが得意

- FPS が好きでゲーミング PC を自作している

「そんなものは何もない」と言う人もいますが、それは「自分の価値がわかっていない」だけかもしれませんよ。

今までの人生を振り返り、どんな知識があってどんな経験をしてきたのか書き出してみてください。

何かを知りたくて検索したとき、「この記事は知りたいことが全然書かれていない」「これなら自分のほうがわかりやすく伝えられる」と感じたことがあるなら、そのジャンルで勝負できるかもしれません。

関連記事

第 5 章:ブログを育てていく

読者も検索サイトも、あなたのブログを知りません。

検索上位に入るためには、少なくとも「あなたのブログはどういうブログなのか」を検索エンジンに伝える必要があります。

2 ~ 3 記事しかない状態ならどんなブログかわかりませんし、これからどうなっていくのかだれも想像できないですよね。ブログの土台を固め、検索ユーザーにふさわしいブログであることを検索エンジンに認識してもらいましょう。

まずは 10 記事を目指す

「ブログは何記事書けばよいのか」気になるところですが、正解はありません。書けるなら 1,000 記事でも 2,000 記事でも書いてください。

とは言っても、いきなりそんな目標を立てたらすぐ挫折してしまうので、まずは 10 記事を目指しましょう。

でも、先ほどの NG 例のような記事を 10 個書いても意味はありません。今のあなたのレベルで 100 % の力を注いだ記事を 10 個書いてください。

もし Excel に関するブログを作るなら、「VLOOKUP 関数の使い方」について詳しく書いた記事を 1 本仕上げ、次は「XLOOKUP 関数の使い方」、その次は「COUNTIF 関数の使い方」…と進めていきます。

どんな記事をどのくらい用意するのか、という設計図を最初に用意する方法もありますが、それは中級以上のノウハウです。初心者は「自分が書けるところから」書いていく形で大丈夫ですよ。

記事を書けば書くほど、自分に足りない点が見えてくると思います。最初はそれで OK。まずはバッターボックスに立って、ボールにバットを当てるところから始めましょう。

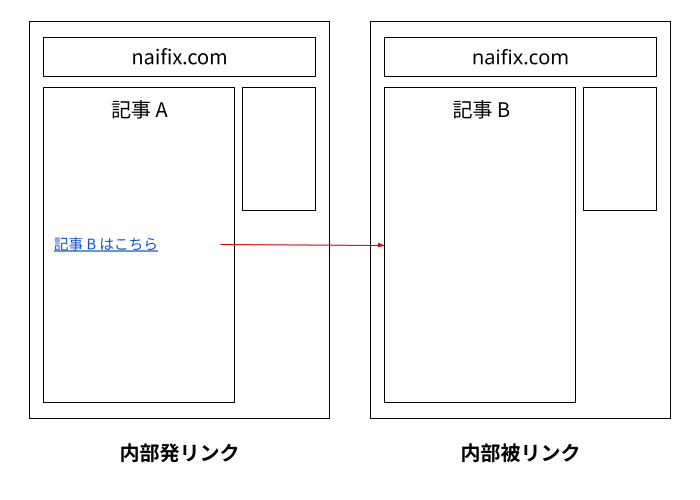

記事同士をリンクでつなげる

記事を書いたら、関連性が高い記事同士をリンクでつなげます。

VLOOKUP 関数記事内のリンク例:XLOOKUP 関数の使い方はこちら

XLOOKUP 関数記事内のリンク例:VLOOKUP 関数の使い方はこちら

WordPress テーマによっては、記事下やサイドバーに自動的に関連記事が表示されます。でも、読者は記事内のリンクのほうが見つけやすいですし、検索エンジンも記事内のリンクを高く評価します。

また、「新しい記事から過去の記事にリンクする」のは実行していても、「過去の記事から新しい記事にリンクする」のを忘れることは多いものです。

新しい記事を書いたら、過去記事を編集して新しい記事にリンクしましょう。ブログ記事は、書いたら終わりではありません。今後ずっと編集を繰り返していくことになります。

特定の単語を見つけたら自動的にリンクする、というプラグインもありますが、読者のためになりませんし、検索評価が下がる可能性もあります。ラクすることを覚えるのは、もっと経験値を積んでからですよ。

必要なページを作っておく

10 記事書き終わったら、ブログに必要なページを作りましょう(10 記事書くまでのどのタイミングで作っても OK です)。

最低限必要なのは、以下のページ。WordPress なら、いずれのページも「固定ページ」で作成してください。

お問い合わせページには、お問い合わせフォームを設置しておきます。「Contact Form 7」などのプラグインを使えば簡単にできるので、チャレンジしてみましょう。

プライバシーポリシーは、ネット上にひな形がたくさんあります。のちのち Google AdSense など広告を設置するときに必須となるので、先に作っておきましょう。

運営者情報(自己紹介)ページは、「あなたの情報が信頼できる理由」を伝えます。

Excel のブログを作るなら、なぜ Excel が得意なのか(長年業務で使用している / 講師をしている / 資格がある、など)を書いておきましょう。

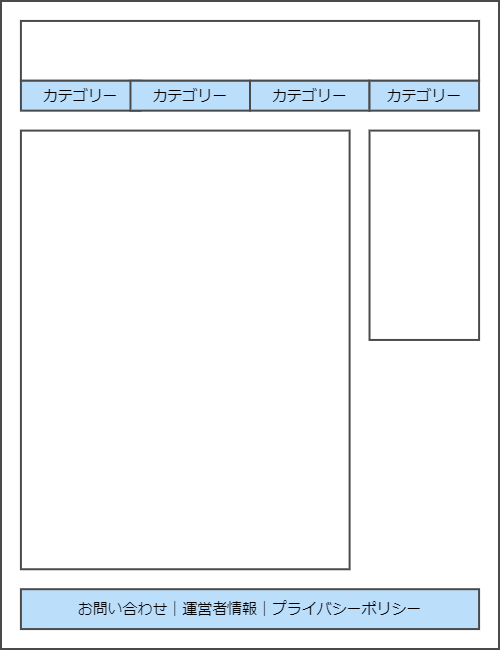

ナビゲーションを整理する

「ナビゲーション」は、ページ上部(ヘッダー)のメニュー・サイドバー・ページ下部(フッター)のメニューを指します。

下図のように、ヘッダーに各カテゴリーを配置し、フッターに固定ページを並べるのが一般的な形です。

「どのページからでも主要なページにすぐアクセスできるようにしておく」のが理想的な形なので、いろいろなブログを参考に各メニューを整理してみましょう。

検索サイトからアクセスがくるようになるまでの時間

10 記事+必要なページを作成した状態で、すぐ検索サイトからアクセスが集まるわけではありません。

どのくらいの時間がたてば検索サイトからアクセスがくるのか、ジャンルによりますし、あなたが書いた記事の完成度にもよります。

検索順位は相対的に決められるため、ライバルサイト以上の完成度になっていなければ検索上位には入れません。自分の記事と検索上位の記事を比較してみてください。

アクセス解析や Search Console のデータも気になるところですが、記事数が少ないうちに見ても何にもならず、改善すべき点も見つけられません。

運営から 6 ヶ月ほどは記事を書くことに集中し、できれば 3 日に 1 記事ぐらいのペースで記事を書いていきましょう。

10 記事書いたら、次は 20 記事、30 記事… と小さな目標をクリアしていきます。50 記事にもなれば、アクセス解析から改善点を見つけやすくなると思います。

短期間で成果を出したいなら、ふだんの生活でムダな時間を削り、余っている時間をすべてブログにつぎ込むぐらいの勢いが必要です。

もしブログを本業にして生活したいと考えているなら、「24 時間いつでも自由に書ける」のではなく「24 時間すべてをブログにあてる」生活になると思っておいたほうがよいかもしれません。

関連記事

第 6 章:SNS でブログを宣伝する

毎日ひたすらブログを書く、というのは苦行に思えるかもしれません。

そこで、「10 記事+必要なページ」を用意した段階で、息抜きもかねて SNS で少し宣伝することも考えてみましょう。同じような境遇のブログ初心者と知り合えたら、モチベーションの維持にもつながります。

ただし、第 3 章でふれたように SNS はアカウントを育てるのに時間がかかります。ただアカウントを作ってブログのリンクを貼っておけばよい、というものではありません。SNS は交流する場であって、あなた自身を売る場でもあります。

自分のことだけ考えていたら見向きもされませんから、時間をかけてアカウントを育てましょう。宣伝目的で SNS を使うなら、以下の点に注意してください。

- SNS を見る 1 日の時間を決めておく(あくまで記事を書くのがメイン)

- 他人の成功事例は疑ってかかる

- 瞬発的なアクセス数に心を奪われない

1 日の時間を決めておく

SNS にハマってしまって、記事を書く時間がなくなってしまう、という方はたくさんいます。1 日でどのくらいの時間を使うのか、きちんと決めておきましょう。

ひたすら書いても手ごたえが感じられないブログに比べ、SNS はすぐに反応があるので、それが楽しくてやめられないかもしれません。また、すぐに返信しなければフォロワーに嫌われてしまうかもと、なかば恐怖心にかられることもあるでしょう。

宣伝目的なら、そこまでのめり込む必要はないですよ。

記事を書くのがメインだということは忘れないでください。SNS は補助的な役割です。

また、ときには攻撃的な人にからまれることもありますし、原因もわからずブロックされることもあります。それが気になって何も手がつかなくなるぐらいなら SNS は使わないほうがよいです。

気の合う人同士で交流したいなら、もっとクローズドな場を探してください。

他人の成功事例は疑ってかかる

SNS を見ていると、たくさんの成功事例が流れてきます。

「初心者がわずか 1 ヶ月で 1 万 PV を達成した」

「3 ヶ月で 10 万円を稼いだ」

気になる話ですが、それは本当なのでしょうか。

数字やキャプチャはいくらでも捏造できますし、そもそもそれが当の本人のものだとはかぎりません。事例は本当だとしても、初心者だと偽っている可能性もあります(実際に初心者と名乗る玄人はたくさんいます)。

そんな嘘か本当かわからないものと比べて落ち込む必要はありません。あなたは、あなたができる範囲で精いっぱい取り組めばよいのです。

隣の芝生は青く見えるものですし、本当に青いのか確かめる時間があるなら、1 つでも多く記事を書いたほうがよほど有益ですよ。

瞬発的なアクセス数に心を奪われない

「#ブログ初心者」などのハッシュタグをつけて投稿すると、フォロワーが少なくてもたくさんの人が見てくれます。

初心者同士で交流を深めたい人もいれば、初心者を相手に何かを売りつけたい人もいますが、どちらにせよブログ記事の URL を投稿しておけば今まで見たことのないアクセス数になる可能性があります。

あなたが「ブログ初心者と交流したいからブログを始めた」か「ブログ初心者に商品を売りたい」なら、それで何の問題もありません。

でも、ブログ初心者を対象としたブログではないのなら、ブログ初心者にアクセスしてもらっても意味はないですからね。ただ表面上のアクセス数が伸びるだけです。

SNS からの瞬発的なアクセス数に快感を覚えてしまうと、その快感を何度も味わうために SNS に没頭するハメになります。次第に記事のクオリティは落ち、SNS で反応を得ることに時間を使うようになるでしょう。

これでは本末転倒だと思いませんか?

何のためにブログを始めたのか、何のために SNS を始めたのか、思い出してください。意味もなくスマホで SNS アプリを開くクセがついているなら危険信号。その時間は、記事のネタ探しや執筆にあててください。

関連記事

第 7 章:ブログを楽しむことを忘れない

WordPress ブログで月 1 万 PV を達成するまでに必要なことをまとめます。

- WordPress はパーマリンク設定だけ間違えないようにしておく

- 読者がどこからブログにやってくるのかイメージし、読者のために記事を書く

- 最初は 10 記事+必要なページの作成+ナビゲーション整理で土台づくり

- 記事を増やして関連性の高い記事をリンクでつなげる

- SNS で宣伝する

- 短期間で成果を出そうと思わず、地道にコツコツ伸ばしていく

だれもが簡単に到達できる近道は存在しません。一瞬でアクセスを集める方法があったとしても、一瞬で落ちるだけです。

3 日に 1 記事のペースで書き続け、1 年後に 100 記事になっていれば月 1 万 PV に到達しているでしょう(絶対 100 記事必要ということではなく、記事数を増やすほどアクセス数が伸びるという意味です)。

もしそれで到達できていないなら、ライバルサイトより記事のクオリティが低いか、どうがんばっても検索上位に入れないジャンル(健康医療系など)で勝負しているか、です。

ブログに使える時間は人それぞれなので、だれかと比べず、あなたのペースで進めてください。

初心者は「まず経験を積む」ことを意識し、基礎力を養うことに集中しましょう。効率化や技術的な SEO を考えるのは、そのあとから。根性論のように思えるかもしれませんが、それなりの量をこなさないと、質を高めることはできないですからね。

結局は、楽しみながらブログを継続していくのが一番です。あせっても何も良いことはありません。

「ブログが好きで楽しくてしようがない。でも、結果が出なくて辛いこともあるし、正しい方向に進んでいるのか悩むこともある」という状態なら、遠慮なく相談してください。

あなたが目標を達成できるよう応援しています。